LE TRAVAIL AIDÉ EN DANGER...

Un ophtalmologiste connu pour sa

forte implication dans la prise en charge des personnes déficientes visuelles,

et pour son dévouement envers la profession orthoptique est attaqué par une CPAM.

On lui reproche la délégation de tâches vers les orthoptistes alors que le Pr

BERLAND en septembre 2006 en parle comme "une urgence pour notre système de

santé"

Pourquoi le "travail aidé" :

Pour répondre à l’augmentation de 50 % d’ici 2025 des besoins de la population

française en termes de soins oculaires, T. BOUR (2006) préconise de relancer de

façon urgente la formation d’ophtalmologistes tout en développant les structures

nécessaires pour former des paramédicaux de soins compétents dans le domaine

visuel. Ce même auteur parle de doubler d’ici 2020 le nombre d’orthoptistes et

demande l’émergence d’une véritable équipe de soins autour de l’ophtalmologiste.

Le Professeur Hamard préconise dans le rapport de l'Académie de médecine du 29 avril 2003, en outre d’augmenter le nombre et les compétences des orthoptistes. Il propose « une nouvelle culture dans la conception de l'exercice de l'ophtalmologie : pallier l'inadéquation entre les besoins de la population et le nombre d'ophtalmologistes, en respectant le Code de la Santé Publique et le Code de Déontologie, par transfert d’une partie des actes techniques vers d'autres professions ». Le Pr Hamard précise que « les aides de l'ophtalmologiste sont tout naturellement les orthoptistes qui souhaitent rester une profession « prescrite » et à qui le décret de compétence de juillet 2001 donne le droit d’effectuer des examens complémentaires sur prescription ». Cette délégation de technicité vers les orthoptistes devra se faire sous la responsabilité des ophtalmologistes, ce qui multipliera les sécurités à l'égard du patient.

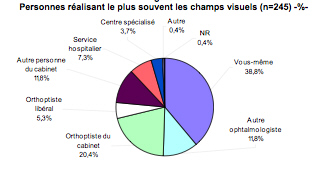

Une étude de terrain très

intéressante a été conduite en 2004 par le CAREPS Centre Rhône-Alpes

d'Épidémiologie et de Prévention Sanitaire. Concernant le champ visuel dont la

première indication est le diagnostic et le suivi du glaucome, on y trouve page

16 le texte et la figure suivante :

S'agissant des champs visuels, les pratiques sont très variées (fig. 1) et, aux

côtés de l'ophtalmologiste qui les réalise habituellement lui-même dans 39% des

cas, interviennent d'autres professionnels, qu'il s'agisse d'un autre

ophtalmologiste (12%), d'un orthoptiste (au sein même du cabinet pour 20% des

cas et externe pour 5%), d'une autre personne du cabinet (12%, dont secrétaire

dans 9% des cas) ou, enfin, d'un service hospitalier ou d'un centre spécialisé

(11%).

Le Pr Berland cite également le glaucome dans son rapport de 2006 au niveau de

la conclusion de l’expérimentation N°4 en voici quelques extraits :

« Le décret de compétences des orthoptistes pourrait évoluer en tenant compte

des différentes perspectives de rationalisation de l’examen de la vision et de

l’accès aux soins ophtalmologiques respectant l’unité de l’exercice médical. Ces

trois perspectives sont les suivantes :

1. ophtalmologiste(s) et orthoptiste(s) dans un lieu d’exercice unique ;

2. ophtalmologiste(s) réalisant l’examen de la vision et l’accès aux soins

ophtalmologiques avec des orthoptistes exerçant à distance dans des territoires

à faible densité professionnelle, reliés avec l’ophtalmologiste par un réseau de

télémédecine, et après une période d’apprentissage du binôme dans un lieu

d’exercice unique. Cette organisation serait bien adaptée pour le suivi de

proximité de certaines pathologies concernant plus particulièrement les

personnes âgées (glaucome, diabète, etc.), …

3. ophtalmologiste(s), orthoptiste(s) et aide(s) qualifiée(s) travaillant sous

le contrôle des premiers, dans un lieu d’exercice unique.

Ces unités médicales d’examen de la vision et d’accès aux soins ophtalmologiques

pourraient promouvoir localement des groupements interprofessionnels de santé

visuelle avec les opticiens.

Ces groupements interprofessionnels locaux participeraient alors à la promotion

de réseaux de santé visuelle départementaux ou régionaux avec les établissements

de santé privés et publics, et en cohérence avec les universités et grandes

écoles.»

Enfin le conseil national de l’ordre des médecins, dans son numéro 24 de 2004

conclu de façon optimiste mais prudente « le transfert de compétences a toutes

les chances de s'inscrire rapidement dans les pratiques. Il reste toutefois à

démontrer qu'il profitera aux uns autant qu'aux autres.»

REFERENCES

BERLAND Y. Coopération des professions de santé : le transfert des tâches et

des compétences.Rapport d'étape, octobre 2003. www.sante.gouv.fr

BERLAND Y., BOURGUEIL Y. Cinq expérimentations de coopération et de délégation de tâches entre professions de santé. Rapport présenté en juin 2006 http://www.sante.gouv.fr/ondps/index.html

BERLAND Y. La délégation de tâches : une urgence pour notre système de santé. Revue Responsabilité, vol 6, N°23, sept 2006, 2

BOUR T., CORRE C. L’ophtalmologie et la filière visuelle en France. Perspectives et solutions à l’horizon 2025-2030. Aspects démographiques, médicaux, paramédicaux, juridiques et économiques. Ed by le SNOF, 2006, 169pp www.snof.org

CAREPS Centre Rhône-Alpes d'Epidémiologie et de Prévention Sanitaire, Grenoble. Les transferts de compétences en ophtalmologie : réalités et perceptions. Etude conduite d'octobre 2003 à janvier 2004 avec la collaboration de 248 ophtalmologistes libéraux de Rhône-Alpes. URML Rhône-Alpes, 2004, 78 p.

HAMARD H. Sur la situation actuelle de la profession d'ophtalmologiste. Rapport adopté le 29 avril 2003 à l'Académie de médecine

Transfert de compétences : à la recherche du temps médical. Bulletin de l'Ordre des Médecins N°2, février 2004. http://bulletin.conseil-national.medecin.fr/Archives/html/402/402BOMN402P08A1.htm

(Dernière mise à jour de cette page le 19/11/2006)